Filosofia: un soggiorno montano - Massimo Dei Cas

Filosofia: un soggiorno montano - Massimo Dei Cas

Filosofia in montagna: un soggiorno montano potrebbe giovare alla filosofia? Considerato il profilo esangue ed epigonale che la connota oggi, male non le farebbe. La filosofia dovrebbe essere sempre sulle tracce dei molteplici e sorprendenti aspetti che la realtà rivela. Da questo punto di vista un incontro più ravvicinato con la realtà montana, piuttosto negletta ai tempi della sua tradizione classica, sarebbe utile.

La filosofia avrebbe potuto chiamarsi in un sacco di altri modi. “Scepsi” (ricerca), per esempio, o, ancora, “matematica” (ciò che vi è di più degno d'essere appreso), “cosmonomia” (studio dell'ordinamento del cosmo), “ontonomia” (studio sull'ordinamento di ciò che è), “filaletìa” (amore per la verità), “minervica” (l'arte cara a Minerva, così come “musica” è l'arte per eccellenza cara alle Muse), “istoria” (o storia, indagine su come le cose davvero stanno, condotta con i propri occhi), “logagonia” (lotta di argomenti contrapposti). Alla fine, fra tutti i possibili nomi, ti vien fuori, appunto, “filosofia”. Probabilmente perché i genitori, già separati ed in forte dissidio, hanno voluto ciascuno metterci un pezzo. Così l'amore (filo) viene dal mito, la sapienza (sophia) dalla matematica.

La riflessione sulla mortalità dell'uomo è terreno che la filosofia ha sempre sentito come proprio, magari un po' in condominio con la religione. Ma, ed ecco forse il motivo profondo del suo mal sottile, è molto meno avvezza a pensare di essere essa stessa mortale. Eppure accoglie nel suo ambito non poche figure che ne hanno preconizzato la fine: notoria, infatti, è la generosa tendenza ecumenica ad ascrivere alla filosofia personaggi che tutto avrebbero voluto essere chiamati fuorché filosofi. È del tutto realistico pensare, in un futuro più o meno prossimo, una koinè culturale nella quale la specifico della filosofia sia semplicemente perso. Una cultura, dunque, nella quale non hanno più cittadinanza domante che si riconducono al nodo primo del pensare filosofico: a partire da che cosa si afferma ciò che si afferma? E questo fondamento, a sua volta, a partire da che cosa lo si afferma? E così, ancora e ancora. Se l'uso del logos, la ragione-parola, è derubricato a pratica biologicamente fondata, ovvero ricondotto alla storia evolutiva del genere umano, allora, secondo una ben nota istanza neopositivistica e wittgensteiniana, i problemi filosofici non vanno risolti, ma dissolti, e la domanda filosofica è priva di senso.

Il memento mori è giunto alle orecchie della filosofia, ed è cosa che, una volta udita, segna indelebilmente il tono della rappresentazione e del pensiero. Un'umanità futura che non capisce, semplicemente, il senso di una domanda filosofica non è prospettiva inverosimile: è la prospettiva dell'egemonia della retorica, dell'interminabile chiacchiera che relega la dimostrazione alle scienze formali e lascia, per il resto, campo libero al pathos ridotto ad emozione. Si tratterebbe di una vera e propria riforma, o rivoluzione, nel senso etimolologico e quindi antico dei due termini. Riforma, “reformatio”, ritorno alla forma originaria. Rivoluzione, “revolutio”, rivolgimento che riporta un corso circolare alla sua origine. Sarebbe, insomma, una riconduzione della filosofia alla sua forma primigenia, pratica cui si dedica un'umanità eccentrica, strana, forse anche un po' pittoresca, sicuramente legittimata ad esprimere questa sua singolarità nella policromia delle espressioni della cultura, senza, beninteso, alcuna pretesa egemonica. La filosofia andrebbe così incontro non propriamente all'annientamento, ma alla sua riforma-rivoluzione, proprio nel tempo in cui queste parole hanno dimenticato la loro origine e designano una costante e costitutiva proiezione verso il futuro, piuttosto che l'ancoraggio ad un fondamento originario da recuperare sempre ed ancora.

È ignobile approfittare della debolezza della gente. Ma la filosofia non è la gente. È una matrona stanca, provata (voler tutto provare, alla lunga, a questo conduce). Non si arrabbierà troppo se ne approfitto per tentare una biografia non autorizzata. Una biografia rozza, davvero tranchant, che riduce all’osso la vicenda di quest’ossuta ma non ancora doma anziana signora.

Della sua nascita dico che è strettamente legata a quella della geometria, ad un incontro, intendo, illuminante, l'incontro con la necessità logica, il non poter non essere. Il sempre venerabile padre Parmenide lo enuncia a chiare lettere, parlando però non della cristallina trama degli enti geometrici, ma dell’ón, diciamo sbrigativamente dell’essere. L’essere è e non può non essere, questa la perentoria affermazione sulla quale si sono affaticate generazioni di studenti in filosofia (dall’umiliazione di essere data in pasto a generazioni di studenti, sia detto per inciso, la filosofia non si è ancora ripresa ed al buon padre Parmenide nessuno ha avuto l’animo di dirlo). La meraviglia di cui si dice sia origine della filosofia è probabilmente l'avvertire una dimensione toto coelo diversa rispetto all'universale fluire della contingenza.

La necessità ha un suo luogo, un suo ubi consistam: diciamo, con i greci, il lógos (parola, discorso, ragione). La filosofia si costituisce su questo fondamento, il lógos ne è il Sancta Sanctorum, le sue vie qui portano e da qui si diramano. Fermo restando che, ad onor del vero storico, nella sua storia la filosofia è sempre stata magnanima nell’accogliere nel suo seno molto di più, comprese molte figure che l’hanno anche sprezzantemente negata (in generale mi pare che fra gli aspetti meno nobili della filosofia vi sia una sorta di reverenziale sussiego verso quei saperi cui solo con fatica o per nulla riesce ad accedere, intendo le varie e sempre più articolate e tecniche diramazioni della scienza; di contro ad un poco filosofico atteggiamento di sufficienza nei confronti dell’arte, della letteratura, della musica – basti consultare la ridda di manuali che ne custodiscono la sintesi: vi si cercherà invano un Leopardi, uno Schoenberg,…).

Necessità e lógos sono, dunque, terreno nativo della filosofia. Forse anche per questo la filosofia non ha mai avuto, propriamente, un’infanzia, ma è nata già seriosa ed adulta, consegnata per vocazione al culto di Minerva. E fin da subito ha trovato i suoi detrattori, piuttosto acuti e caustici. Ovviamente anch'essi reclutati entro il solco del suo millenario percorso (quelli più pericolosi, intendo; degli altri antidoto fu l’indifferenza). Gorgia, forse, è la figura più rappresentativa di questa anti-logia: rovescia irridente i principi parmenidei e mostra, al di là dell’irrisione, quale sia il logos che signoreggia sulla condizione umana, non quello di geometri o filosofi, ma la parola, potente signore che trattiene l’uomo entro il proprio sortilegio o incantamento. Ci vorranno quasi due millenni e mezzo perché la filosofia approdi all’intuizione originaria gorgiana: parola e discorso sono il nostro mondo, l’universo nel quale siamo da sempre iscritti inscritti. Un universo senza necessità, se non quella di un perimetro di significati e significanti della cui costituzione, in fondo, nulla sappiamo. Ma non anticipiamo troppo.

Quando, mai giovane ma pur sempre nel pieno del suo vigore, la filosofia si afferma in quella che chiamiamo cultura occidentale, si costituisce anche come tradizione: nella fitta trama dei suoi conflitti e delle sue contese, si scorge un patrimonio comune riconducibile, sempre di nuovo, all’apodittica della necessità: i filosofi, con pazienza implacabile, la scovano nei principi e nei fondamenti, e con rinnovata perentorietà affermano il non poter non essere come dimensione fondante di ciò che, a qualsivoglia titolo, è.

Un non poter non essere che non risalta dai singoli elementi della realtà, ma dalla loro costituzione strutturale, da quel quid che non è mera somma di parti, ma principio che pone in essere le parti come tali (lo diciamo di un organismo vivente, lo diciamo del nostro essere un “io”, lo diciamo del kosmos, l’ordine che è il mondo). Un non poter non essere che si annuncia anche nella suprema domanda metafisica: perché il mondo, piuttosto che il nulla? (detto altrimenti: così come esiste una ragione per ogni singolo aspetto del reale, vi deve essere una Ragione per il tutto della realtà, una Ragione per cui la realtà esiste piuttosto che non esistere, una ragione per cui l'intero della realtà è e non può non essere).

Da questo punto di vista (espressione filosoficamente detestabilissima) nulla di veramente tellurico accade prima del Settecento, prima di David Hume. Il quale, per formazione storico, decide di emulare il grande sir Isaac Newton e di inaugurare una nuova grandiosa scena di pensiero, la scienza della mente umana, che redima la tradizione filosofica dall'irriducibile vizio della frammentazione e del disaccordo. Lo scandalo nasce dalla parte che ha sopravanzato il tutto: la scienza, un tempo esercizio del logos all’ombra del maestoso albero della filosofia, se n'è andata per le sue vie, ha costituito un sapere davvero fondato e condiviso ed ha gettato il più profondo discredito sull’antica madre, che ancora si affatica su problemi sterili, producendo una ridda di dottrine inconciliabili. Ed allora l’historèin di Hume, quello sguardo cattivo ed impertinente di chi vuol davvero vedere con i suoi occhi, dichiara che l’antica matrona (si arrossisce al solo pensarlo) è senza veli, perché la necessità, nella trama dei fatti di cui è costituita l’esperienza, semplicemente non esiste. Sua dimora è piuttosto la trama delle idee. I problemi filosofici nascono da una singolare illusione percettiva: crediamo di scorgere, nella successione dei fatti, una sorta di ombra, un fantasma che tutti li stringe insieme, la necessità, appunto. Crediamo. Ma, ad uno sguardo più attento, dobbiamo con disincanto scoprire che nel cadere dei fiocchi di neve tutto possiamo vedere ed intravvedere, tranne l'ineluttabilità della loro danza. E se poi volessimo, per elaborare questo lutto, consolarci pensando che il logos, lo sguardo che scova la necessità, resta pur sempre consegnato alla dimensione del dover essere, alla morale (già, curiosa e rivelativi sovrapposizione di significati: necessità del non poter non essere e del dover essere…), anche qui siamo costretti ad un’amara disillusione: non vi è modo alcuno di ricondurre il discorso sul dover essere a quello sull’essere. Come dire: l’essere non ha in sé necessità alcuna, ma, quand’anche l’avesse, questa non potrebbe in alcun modo costituire il fondamento della necessità morale. Da ultimo, come ultimo accordo di un de profundis impietoso: dei classici problemi filosofici (compreso quello dell’oggettività e della sussistenza di un mondo “esterno” al soggetto conoscente e dello stesso fondamento sostanziale di questo soggetto) dobbiamo dire che non sono null'altro che imbrattatura di libri degni del fuoco (detto da un bibliotecario!).

Un terremoto. Certo, preparato da qualche sotterraneo, immane e secolare sommovimento. Terremoto di tal fragore da svegliare il monumentale ingegno kantiano dal sonno dogmatico, ovvero dalla pigra fede nella necessità dell’essere. Lo sforzo immane del pensiero kantiano è sforzo di restaurazione, che passa per una profonda rivoluzione copernicana del concetto stesso di esperienza, ma pur sempre una restaurazione, la restaurazione del logos nei suoi diritti sulla realtà. Certo, realtà fenomenica, ma pur sempre realtà piena ed oggettiva, nella quale ogni singolo fenomeno resta incatenato alla ferrea necessità (già, perché ferrea e non aurea?). Kant ce la mette davvero tutta, ed alla fine si risolve ad un azzardo, mai prima e mai più, penso tentato. Mi riferisco alla bizzarra (per anni ci ho pensato, senza riuscire a fugare quest’impressione) dottrina dell’idealità trascendentale dello spazio e del tempo. Architrave senza la quale l’impianto stesso dell’idealismo critico crolla. Come dire: la trama spazio-temporale dell’esperienza ha il suo fondamento nelle forme trascendentali della sensibilità del soggetto conoscente, non nella realtà in sé. Essendo, poi, l'intelletto sovraordinato alla sensibilità, ad esso ed alle sue categorie rimanda, in ultima istanza, la configurazione spazio-temporale dei fenomeni (ovviamente corrispondente ad un ordine universale e necessario). Come dire, di nuovo: se non esistesse alcun soggetto conoscente, non esisterebbero neppure spazio e tempo. Ovvero: la costituzione ultima del tempo è nella dimensione dell’eterno (la non temporalità; e fin qui nulla di nuovo sotto il sole della più autorevole tradizione filosofica), ma di un eterno nel quale, enigmaticamente, ogni singolo soggetto è, da sempre, innestato. Un rompicapo. Forse, però, un rompicapo che ci riconduce al caput Nili stesso della filosofia, a quell’enigma del pensiero da sempre ancipite, sospeso fra tempo ed eternità (a che altro allude il mito Platonico dell’anima che nella sua vicenda trapassa, come un pendolo, dal tempo all’eterno, dalla malattia della corporeità alla pietosa terapia della contemplazione della pura necessità di ciò che è?). Ecco, di nuovo, mi pare, l’origine: nel pensiero che accompagna la mia faticosa vicenda temporale vivo un’esperienza che allude ad un radicale altrove, quella della necessità che è da sempre, quella dell’eterno: quando mai potè nascere, nell’universale divenire, un teorema? E come pensare che di esso, quand’anche nessun pensiero più lo potesse pensare, possa essere nulla?

Sia come sia, Kant era convinto che lo scetticismo, vale a dire la demolizione dell’universalità e necessità del sapere scientifico, fosse una sorta di catastrofe di civiltà. Convinzione che oggi fa sorridere. A meno che intendesse una catastrofe della civiltà filosofica: in tal caso aveva colto nel segno.

La catastrofe venne. Dopo la scossa più disastrosa, altre seguirono, di assestamento (ma anche di sgretolamento di un edificio profondamente segnato dalla prima). L’ottocento ce ne offre un ampio campionario. Se ancora Hegel, osservando con buon senso contadino che da sempre siamo costituiti nella fibra più profonda dallo spirito del nostro tempo, concludeva che non possiamo pensare sensatamente che ciò sia bizzarria del caso, ma dobbiamo pensarvi lo sviluppo del Logos, ecco Schopenhauer individuare nella trama del principio di ragion sufficiente null’altro che l’aspetto formale del copione insensato della tragedia che ciascun vivente è costretto a recitare (ma la necessità è dura a morire: eccola qui nella forma della costrizione). Fin troppo facile sarebbe convocare sul banco dei testimoni Nietzsche e la sua concezione della necessità-fato che insieme è caos, cioè assenza di principio d’ordine e di senso immanente all’essere (senso è solo ciò che vogliamo, senza fondamento e ragione alcuna, che sia).

Di un edificio crollato restano macerie. Dalle macerie è sempre possibile costruire dimore meno ambiziose. Il lutto del logos universale è stato elaborato percorrendo i sentieri di un logos senza fondamenti, che conduce, dalla ragione universale, al discorso temporalmente determinato, ed infine alla parola. Un’eco potente nel novecento filosofico ottiene la tagliente sentenza di Wittgenstein (eco che giunge dall’antica sardonica voce gorgiana): il linguaggio circoscrive interamente il mondo ed i problemi filosofici tradizionali sono semplicemente insensati, come insensato è cercare di scorgere il fantasma della necessità nell’immaginario interstizio fra i fatti. Un’eco che segna la cosiddetta “svolta linguistica”: tutto è linguaggio, il linguaggio è tutto. Sempre più timidi sono gli irriducibili cultori dell’antico logos, che ancora credono nella sensatezza della domanda originaria: ma, alla fin fine, come può essere che al nostro pensiero, stretto in una selva di lacci temporali, contingenti e biochimici, si affacci la verità intemporale?

Se dovessi azzardare una definizione dello spirito del nostro tempo, direi che è dominato dalla sistematica del logos (parola, discorso, chiacchiera) interminabile: la struttura della nostra esistenza sembra conformata in modo tale che ogni sua piega possa essere raggiunta dal logos insinuante ed onnipervasivoile. Il logos che (ancora Gorgia) incanta, consola come un ritmo sonnolento ed un po’ anestetizza, sottraendoci all’orrore di qualcosa che sopravanza la morte (questa, forse, neppure la possiamo davvero pensare): il silenzio.Che ne è della filosofia, oggi? Dispersa in mille rivoli, resta, però, per buona parte entro un grande bacino, trattenuta da una sorta di complesso di Edipo. Niente a che vedere con la psicanalisi: se Freud sottolineò, della tragedia di Edipo, l’involontaria uccisione del padre e le nozze con la madre, possiamo qui assumere come paradigmatica, nella sua vicenda, la risoluzione dell’enigma della Sfinge: l’animale celato dietro il triplice incedere a 4, 3 e 3 gambe è l’uomo. Il complesso di Edipo porta oggi la filosofia (ma è faccenda iniziata almeno un paio di secoli fa, già ben evidente nella costituzione della filosofia trascendentale kantiana, che relega la realtà in sé a concetto-limite) ad una sorta di riflesso (in)condizionato: qualunque sia il quesito, ovunque sia in gioco la realtà e la sua costituzione, la risposta è: l’uomo. Beninteso, non il soggetto consapevole capace di autodeterminazione, non l’io trasparente a se stesso, piuttosto un abisso senza fondo che è l’orizzonte entro il quale si costituiscono le strutture fondanti del senso, del significato, del logos-parola-discorso. Ma pur sempre l’uomo, che ha costituito se stesso come luogo di una nuova metamorfosi della necessità, del non poter non essere (agito, attraversato, parlato,…). È come se quest’essere appena emerso da una vicenda di lunghissima soggezione alla natura, appena emancipato dalla paura, si senta già così importante da pensare di poter erigere la sua muraglia cinese, lasciando nell’oltre lo sterminato spazio delle terre barbariche, della realtà barbarica, e coltivando la sua propria realtà, o semplicemente, la realtà. Nei modi più raffinati. Nella limpidezza dello sguardo fenomenologico al quale la realtà si mostra in una sorta di aurorale costituzione, piuttosto che nell’anti-pathos strutturalista della morte del soggetto attraversato, agito, parlato da qualcosa che è altrove, o, ancora, nella desolazione esistenzialista del disfacimento del senso nell’assoluto vuoto della libertà. Per quanto tutto ciò appaia il trionfo della scepsi antiumanistica, tutto accade al di qua di questa muraglia, nell’urbanissimo impero del logos umanizzato. Un tempo il buon Aristotile si lasciò scappare che, in qualche modo, nel conoscere il pensiero “tocca” la realtà. Oggi il pensiero filosofico, emancipato dall’antica superstizione della necessità, ha interiorizzato un dolente scetticismo e paga la sua disincantata e desolata urbanità con un che di stantio ed asfittico, che fa tornare alla mente, con acuta nostalgia, il monito shakespeariano: vi sono più cose in cielo ed in terra di quanto la filosofia possa immaginare. E la montagna sta proprio fra terra e cielo.

Ma la filosofia, nel suo dolce e collinare paesaggio dove tutto è coltivato, non se la passa affatto male. Più e più volte ha da se stessa ed in se stessa annunciato la propria morte, con gesto scaramantico, ed eccola ancora lì, a ritagliarsi il proprio spazio nella sistematica del logos interminabile. Non è difficile scorgere, qua e là, domande di filosofia, e, senza neppure doversi riciclare troppo, i filosofi entrano nel consiglio di amministrazione delle questioni più diverse, passibili di un risvolto etico. La crescente domanda di mediazioni dialogiche segna un rigoglioso fiorire di figure filosofiche che avanzano il proprio diritto di primogenitura ogniqualvolta vi siano da rannodare fili, da intrecciare discorsi. Un filosofo è meglio di un torturatore, così sentenzia con mite ironia Rorty: ed in effetti contro la feroce tendenza a dissezionare, più o meno metaforicamente, l’altro, la paziente pratica della decostruzione-ricomposizione-interpretazione-interpellazione-… dell’altro crea un tipico effetto di sospensione, nel quale la parola dispiega l’inesauribile ricchezza delle sue trame. Si tratta di un curiosissimo effetto, come di un volteggiare senza peso: è la nuova filosofia senza fondamenti, disincantata ed impenitente, che ha disvestito il lutto per la perdita del logos tangente alla realtà, protetta dalla sua sterminata muraglia dall’assoluto a-logico. Nell’attesa epigonale, forse, di un evento epocale che abbatta quella muraglia. Un evento che accade, peraltro, da sempre, nella vita di ciascuno: un improvviso mal di denti, una perdita senza risarcimento,…

Ho la netta impressione che, dopo questa tirata, la filosofia, se non avesse ben altro a cui pensare, potrebbe colpirmi con una sferzante rampogna: è fin troppo facile evocare con una retorica un po’ bolsa il silenzio, e nel contempo evitare la pratica del silenzio e cedere all’intemperanza della parola (scritta). Ovvero: parlando del silenzio, hai perso un’ottica occasione per tacere.

Alla lavagna! Antico imperativo capace di suscitare ancora qualche eco di profondo timore. Le lavagne, quelle antiche, sono destinate, pian piano, ad estinguersi, per far posto a nuovissimi strumenti multimediali. Il timore di una chiamata alla lavagna scema, anch'esso, pian piano. Oggi alla lavagna sono chiamati un po' tutti, insegnanti, dirigenti, famiglie, costume e società. Gli studenti, da buoni ultimi, dovrebbero sorriderne, se fossero sufficientemente attenti per cogliere quanto le cose siano mutate. O se avessero sufficiente consapevolezza per immaginare una svolta epocale. Ma andiamo con ordine e, per accondiscendere alla malinconica filosofia, chiamiamo innanzitutto alla lavagna la pedagogia.

Questa è data per assente. Ritirata. Non c'è più. Al suo posto figura la neo-iscritta figura, idra dall'unico corpo e dalle molte teste, delle Scienze della Formazione e dell'Educazione. Ma alla filosofia questo poco importa. Ripiegata nei suoi ricordi e delle sue nostalgie, la seriosa matrona si lascia un po' andare e confessa le sue mancanze di madre umana, troppo umana. Per una buona madre tutte le figlie dovrebbero essere uguali, ugualmente amate. Non così per la filosofia. Di tre sue figlie illustri, pensa e sente cose molto differenti.

Perla dei suoi occhi è la scienza, del cui distacco non si è mai consolata, non si è mai fatta una ragione. Ancora la insegue, la spia, la corteggia, ricevendone spesso indifferenza e supponenza, quasi fosse un genitore ormai privo del lume della ragione.

Vero e proprio fastidio prova, invece, per la psicologia, che davvero non sopporta per la sua supponente pretesa di rileggere secondo schemi superficiali tanti secoli di riflessione sull'uomo e sull'anima. Non vi dico delle sue reazioni scomposte, indegne di una augusta matrona, quando sente parlare di attivazione di questa o quell'area del cervello quando si percepisce, o ricorda, o pensa qualcosa: come se davvero l'uovo di Colombo che dipana la matassa delle contraddizioni umane fosse proprio lì, in quella localizzazione. Ma ciò che più la manda in bestia (cosa oltremodo disdicevole a dirsi della filosofia) è constatare di quanto rilievo sociale e peso sulla scelta dei destini dei singoli la psicologia sia oggi depositaria, a fronte della pressoché totale insignificanza del sapere filosofico in tanti secoli di faticoso lavoro.

Della pedagogia, infine, la filosofia non si duole, non si duole del suo distacco. Lascia con indifferenza che la pedagogia se ne vada per la sua strada, perseguendo con petulante pedanteria il suo accreditamento nel club esclusivo delle scienze. Oso chiedere ragione di questa indifferenza. Ne ricevo uno sguardo di severo rimprovero: come, non sono i pedagogisti stessi, quelli più avvertiti, a mostrare la patetica fragilità di questa bambina mai cresciuta? Non era tal Claparède che, alla soglia mai veramente varcata della trasmutazione in scienza denunciava i profondi limiti della pedagogia tradizionale, in primis il suo verbalismo ed il suo appiattimento sul principio di autorità? Sono davvero cambiate, nella sostanza, le cose? Sul verbalismo non parrebbe. Non accade solo in pedagogia, ma il feticismo sulle parole qui è davvero infantile. Alimentato da sempre nuove formule, che riaprono antichissime contese su cosa sia veramente questo o quel concetto. Socrate stesso non avrebbe l'animo di investire con la sua critica interrogazione tanta pochezza: sarebbe come sondare le capacità atletiche di un corpo gracile e malato. I concetti portanti del sapere pedagogico sono una sorta di terreno torboso.

Che vorrà dire, per esempio, educazione? La filosofia, soprattutto la filosofia nel suo soggiorno montano suggerirebbe, forse, che anche per questa via ci si faccia carico della profonda povertà dei nostri tempi, di quella eclisse del rilievo che tutto dispone su una eguale pianura. Orientare rispetto ai valori, o più semplicemente rispetto al rilievo delle cose, ecco un'ottima definizione, attualissima, filosofica, epocale. Attendere i giovani al varco ed incalzarli con quesiti sul rilievo. Non conosci dove sia il Mincio? C'è Google. Non conosci quale siano i rischi di catasfrofe locale e globale, economica ed ecologica, morale ed esistenziale, che si disegnano sul futuro non troppo remoto, nella propria esistenza e nella dimensione universale? Google non ti aiuta granché. Ma, certo, si tratta di rispondere a quell'antica domanda, filosofica anzichenò, se sia meglio aumentare il dolore, l'angoscia perfino, con l'aumentare il sapere, o rincorrere i mille rivoli di un sapere che non angoscia. Tanto, poi, magari le cose andranno comunque come dovranno andare, che venga su una generazione consapevole ed angosciata o inconsapevole ed angustiata.

Di fronte a questa bella possibilità di recuperare alla pedagogia un rilievo epocale, non pare che la scuola sia molto attenta, pronta. Anche la nuova frontiera della didattica per competenze, che porta a compimento una riflessione, opportuna ed intelligente, sul primato del saper essere all'altezza di una situazione problematica come orizzonte di senso del sapere e del saper fare, anche questa riflessione, pare, non ha portato ad evidenziare la competenza delle competenze, la capacità di cogliere il rilievo delle cose. Contro il mito dei miti, il torpore del tempo dell'oggi, la favola della rassicurazione totale. Guarda caso, anch'essa profondamente infantile.

Nelle fantasie infantili a tutto c'è rimedio, tutto si può sanare, ogni incubo può dissolversi in una finale pacificazione. Una fantasia di questo genere percorre l'immaginario contemporaneo. E la scuola ne è protagonista, e ne è forse anche lusingata, oltre che stremata. Si parli di omofobia, femminicidio, bullismo, cinismo, fragilità degli adolescenti e quant'altro, alla lavagna finiscono società, famiglia ma anche, e spesso innanzitutto, la scuola. Cosa fa la scuola? Spesso è pericoloso presidiare il singolare, quando un concetto andrebbe pensato nella sua pluralità. Ma qui davvero la cosa va a rovescio: l'unità dell'educazione come compito essenziale per la consapevolezza delle nuove generazioni viene dissolta (nel pedagogese di preferisce dire “declinata”, chissà perché non “coniugata”...) nel plurale delle educazioni: alla salute, all'affettività, alla legalità, alla convivenza democratica, ed ancora sessuale, alimentare, stradale, ambientale, estetica... Tutto per essere all'altezza di un nuovo mandato sociale (si dice così): cosa fa la scuola di fronte a queste emergenze sociali?

Per inciso, da anni circola la formula dell'emergenza educativa. Se ne parla sempre più spesso, soprattutto quando si riscontra nei bambini e nei ragazzi (a proposito, in tema di bonifica del linguaggio, sarebbe tempo di liquidare i “ragazzini” e di bandire ogni forma di diminutivo: sarebbe davvero già molto...) un senso sempre più esangue dell'autorità, della correttezza verso sé, i pari, gli adulti, una personalità tanto fragile quanto egocentrica, un ego tanto poroso quanto grandioso, da vero e proprio messia venuto al mondo perla gioia di genitori ed adulti adoranti. Ben venga questa consapevolezza. Ma non siamo distanti dal concetto di educazione come percezione, esperienza, sentimento del rilievo: si tratta, qui, dell'esperienza dell'autentico rilievo del proprio io, che non è il faro di Alessandria, ma una luce fra luci, una scintilla fra scintille.

Auspicare che gli insegnanti siano missionari è davvero una cialtroneria (o una strategie per giustificare la loro costante retrocessione retributiva). Enfatizzare come paradigma l'insegnante che vuol bene, che si dedica agli alunni con un profondo investimento affettivo è una cialtroneria. Sarebbe già molto se gli insegnanti volessero bene, davvero, a se stessi. Affermare che la scuola ha un'anima o non ce l'ha, e che quest'anima è una fede, e questa fede è credere profondamente nel compito di educare al rilievo, questo è sacrosanto. Purtroppo, come spesso accade nelle cose della scuola e non solo, il pendolo indugia agli estremi, ed assume la sua massima velocità nella sezione mediana: dall'insegnante missionario, nume di una scuola che non educa alla libertà, all'asettico professionista, grigio e un po' smarrito operatore di un Golem senz'anima, la transizione è breve. L'insegnante consapevole del rilievo educativo della sua figura sta, appunto, nel mezzo. La transizione, semplicemente, lo sorpassa, passa oltre.

Nell'andare oltre, da estremo ad estremo, però, non poco si conserva dell'estremo opposto. Il principio di autorità, per esempio. Nella pedagogia la fa da padrone. Nuove parole d'ordine vengono lanciate, la nouvelle vague del sapere pedagogico viene affermata come frontiera da presidiare, senza che vi sia davvero pensiero di tutto ciò. Chi l'ha detto?, ecco una semplice domanda capace di generare sano smarrimento. Se la capacità di smarrimento (quello critico) non fosse merce rara nella scuola (e non solo). I più scettici e disincantati osservano che nel turbinare delle formule lo scenario è quello gattopardesco, tutto cambia perché niente cambi, o meglio, nel mutamento approdiamo ad isole che, a ben vedere, sono già state scoperte da secoli. In effetti, un po' è così. A leggere i pedagogisti del passato trovi formule che ti colpiscono per la straordinaria attualità e che ti danno l'impressione di una sorta di pedagogia perenne, che non tramonta mai proprio perchè attende sempre una sua transizione alla pratica scolastica. Diceva, per esempio, Pestalozzi che nell'insegnare bisogna puntare sulle “idee-madri”, quelle che da sé ne generano altre, cioè che consentono all'alunno di procedere da sé nell'incremento del proprio sapere. Che è, poi, il nucleo profondo di una competenza.

In questo discorso a ruota libera (a proposito: la nouvelle vague pedagogica sottolinea che niente a scuola deve essere condotto a ruota libera) devo aver qualche volta usato l'aggettivo “critico”. Sarà che si tratta di uno di quei termini che mettono d'accordo tutti e che non fanno arricciare il naso neppure alla filosofia. Una pedagogia critica: possibile? Nel sentire comune, nelle attese sociali, nei riti della rassicurazione totale di cui si alimenta una civiltà post-nichilistica la pedagogia, come d'altronde già da tempo con sicumera fa la psicologia, dovrebbe porsi come tecnica di gestione e risoluzione dei problemi che si danno in quel della scuola, problemi di apprendimento, problemi di fragilità, problemi relazionali. Come si fa quando... Ora, talvolta, nell'ambito, soprattutto, dei processi di apprendimento adottare strategie ed accorgimenti opportuni aiuta. Ma non sempre, e solo entro certi limiti. In generale, porre l'accento su questo versante della pedagogia, come se fosse un ricettario per il problem-solving universale, significa cullarsi nell'antichissimo mito dell'onnipotenza, onnipotenza pedagogica. Sarebbe già molto, davvero, se, per converso, la pedagogia servisse ad evitare errori, a porre in chiaro ciò che non va fatto. Ecco, mi pare, la profonda curvatura critica di cui la pedagogia e la consapevolezza della propria professionalità negli insegnanti dovrebbe alimentarsi. Un tema classico di una parte significativa del sapere novecentesco: incerto, oscuro, perfino, è il senso positivo del valore, o del rilievo, molto più netto è, invece, il suo contorno in negativo.

Una breve lista di ciò che non si dovrebbe mai fare, nell'educare e nell'insegnare, a questo punto non ci sta affatto male.

Alimentare il mito delirante dell'onnipotenza pedagogica, innanzitutto, mito caro a tutti, insegnanti, alunni, genitori. All'alunno perché gli permette di vivere il proprio problema come problema dell'insegnante. Forse è un po' scadere nel caricaturale, ma non troppo, osservare che fino a qualche decennio fa solo con vergogna e titubanza si segnalava all'insegnante di non aver capito, in parte o in toto, una sua spiegazione (in genere si preferiva dissimulare l'incomprensione, anche per evitare di far nascere un'idea negativa nell'insegnante, che poi questo avrebbe indelebilmente conservato). Oggi lo sguardo dell'alunno che non ha compreso ha un certo qual severo cipiglio, come se dovesse uscirsene, parafrasando una celebre frase da gag, con un “facce capì...” Ora, se un insegnante volesse attestarsi sull'idea, un tempo dominante, che il problema dell'incomprensione è problema dell'alunno, sarebbe tacciato, a ragione, di volersela fare facile, di voler tornare ad una scuola che seleziona senza porsi il problema di chi procede con ritmi differenti, frenato da ostacoli epistemologici che gli impediscono un'effettiva comprensione e che non di rado possono essere individuati e rimossi. È la vecchia storia del pendolo: dalla scuola come campo di battaglia in cui ciascuno si deve temprare da sé alla scuola come alveo protettivo in cui a tutti viene promessa una personalizzazione padagogica ed un corredo di strategie ad personam, perché nessuno sia escluso dal successo scolastico. In mezzo starebbe il recupero del sano ed antico principio di ogni arte (arte “artigianale”, e tale, per molti aspetti, è la pedagogia), intesa come “recta ration factibilium”, cioè come concetto corretto di quel che si può fare (e, aggiungerei, ferma volontà di realizzarlo).

Se c'è una pedagogia perenne, è perché ci sono errori, orrori, forse, educativi mai morti. Allora ben vengano nuove generazioni di pedagogisti che ancora scrivano di quanto deformante sia l'umiliazione. Sì, perché accade ancora che a scuola si umilii. Magari in forme un po' aggiornate. La scuola è un contesto di gruppo. Le dinamiche di gruppo sono brutte bestie. Nel gruppo l'essere umano esprime il meglio, ma spesso anche il peggio. E l'insegnante stesso, magari inconsapevolmente, può diventare artefice di una quotidiana crocifissione di persone che hanno pochi strumenti per difendersi. Crocifissione che diviene tale proprio perché si consuma in una dimensione pubblica.

La matassa è, però, più aggrovigliata. L'umiliazione, infatti, è, spesso, nella “cosa stessa”, per usare un'espressione cara a molta filosofia tedesca. A scuola viene in chiaro (il che non significa che venga percepito) qualcosa di profondamente radicato nella nostra civiltà, forse nell'essere umano qua talis. Cosa sarebbe disposto a sentirsi dire un genitore del proprio figlio? Che è disattento? Che è demotivato? Che non si impegna? Sì, in fondo sono rilievi che non suscitano gioia, ma che si è disposti ad accogliere. E se invece si dovesse sentir dire che è meno intelligente della media? Beninteso, penso che nessun insegnante oserebbe parlare con questi termini. Ci vorrebbe un ampio corredo di perifrasi e circonlocuzioni. Ma se la sostanza è questa, la ferita è la più profonda. Ecco un bel tema di riflessione filosofica, e di una filosofia di prim'ordine: perché indifferenza, cinismo, demotivazione, malvagità, perfino, vengono avvertite come meno umilianti della stupidità? Ovvero: perché la cosa che ferisce più nel profondo è sentirsi dire o avvertire di essere meno intelligenti di quel che mediamente un essere umano è? Per quale profonda fascinazione l'essere umano è legato al proprio sapere e poter sapere più che ad ogni altra sua dimensione? Ad altri la risposta; qui basti osservare che, essendo la scuola dimensione vocata al sapere (in modo sempre meno clamoroso, ma comunque tutto sommato ancora significativo), è anche dimensione nella quale si aggira lo spettro del più profondo dei timori, o degli orrori, quello della stupidità. Qui, forse, varrebbe la pena di coniare un nuovo locus pedagogico. Lo chiamerei la “pietas” dell'insegnare. Si dice spesso che l'insegnante debba possedere, nel suo corredo professionale, anche significative attitudini empatiche. Giustamente. E la più preziosa empatia è la capacità di cogliere quando e quanto possiamo ferire l'altro. Da qui la pietas, che si sostanzia nel far comprendere a bambini e ragazzi che le dimensioni del “sapere” sono molteplici, e non si giocano solo nello stretto specifico dei saperi disciplinari. Esiste anche il “saper essere un buon...”, qualcosa che può rendere le persone addirittura preziose, agli occhi degli altri, qualcosa da cui nessuno è del tutto escluso. Per converso, è altrettanto vero che ciascuno ha le sue stupidità, e, in particolare, particolarmente profonda è la stupidità del cinismo, della prevaricazione, dell'indifferenza. Nessuno, dunque, ma davvero nessuno è, simpliciter, stupido. Alimentare questa consapevolezza non come pietistica consolazione, ma come filosofica illuminazione della condizione umana, è pietas, ed è anche l'unica sana rassicurazione che la scuola dovrebbe dispensare.

SUPER NIVEM DEALBABOR (SARO’ PIU’ BIANCO DELLA NEVE – SALMO 50)

Fra le tante incombenze della Filosofia (cui essa si dedica, peraltro, ben volentieri, non avendo mai veramente rinunciato al sogno di poter gettare una luce sui fondamenti e sulla ragion d’essere di tutto quanto cielo e terra possono ospitare) vi è stata e vi è ancora quella di gettare la luce del logos sui miti. I miti non si possono difendere, per cui il gioco non è neppure difficile. Ma tant’è. Peggio per i miti.

Non mi sottrarrò all’incombenza e cercherò di sviscerare qualche recondito significato di un paio di miti fra i tanti di cui è ricco il panorama montano.

Il primo è tanto poco conosciuto quanto suggestivo, ed è legato ad un posto bel preciso, il canalone della Vergine, sui fianchi orientali del monte Disgrazia, una delle più suggestive ed enigmatiche icone della solitaria alterigia della montagna, fra Val Masino e Valmalenco. Il canalone scende ripido sul fondo della Val Ventina, che si apre a sud di Chiareggio, ed è occupato da un ghiacciaio ripido ed infido. Una leggenda assai nota fra gli alpinisti vuole che il suo nome sia legato alla presenza della Vergine Maria, cui essi si appellano perché li scampi dagli accidenti sempre in agguato (slavine, cedimenti di blocchi di ghiaccio, scariche di massi). Ma solo coloro che sono puri nel loro cuore possono confidare nel suo aiuto. Tutto qui.

Dietro le scarne ed essenziali linee della leggenda sta il mito che chiamerei della purezza. Una dimensione che è tanta parte del pathos da cui prende vita l’avventura ed il rischio cui si consegnano gli alpinisti. Lo scenario offre i due elementi classici della purezza: la neve e la roccia. Elementi a prima vista dissimili, ma profondamente solidali nel loro rimando all’immateriale. Sì, anche la roccia, che parrebbe rappresentare quanto di più solidamente concreto e materiale si dia su questa terra, in realtà allude, nella sua apparente saldezza, all’incorruttibile, quindi all’immateriale. Credo vi sia un nesso profondo fra il mito della purezza ed il fascino dell’immateriale. Non che la purezza (come, peraltro, il più delle volte viene intesa e vissuta) sia necessariamente disprezzo della materia. Se così fosse, avrebbe ben scarso valore, sarebbe, per dirla con Nietzsche (esperto di cose di alta montagna), mera formazione reattiva, quindi, nel fondo, legata a doppio filo con la dimensione da cui prende con tanta repulsione le distanze.

No, purezza non è repulsione per la materia e per la dimensione sensoriale-sensibile-sensuale, ma una sorta di indicibile nostalgia (cioè, secondo l’etimo, dolore che spinge al ritorno) di una dimensione altra. Freud probabilmente metterebbe in campo quella fondamentale nostalgia per l’inorganico che, nelle sue ultime riflessioni sulla pulsione di morte, vede insita nel vivente e nella psiche che ne è l’espressione. Andrei oltre, direi nostalgia dell’immateriale, quasi fosse un’origine, persa chissà dove, nella quale una parte del nostro essere affonda ancora le sue radici, ed a cui aspiriamo a ritornare. Una parte, dico, perché provo un istintivo timore di chi facesse di questa aspirazione alla purezza il motivo conduttore dell’intera esistenza. E però oggi soprattutto, in una temperie culturale nella quale si arrossisce al solo pronunciare questa parola (così come in altri tempi si arrossiva negandola: una riflessione che condurrebbe lontano…), la purezza merita una rivalutazione filosofica. Mi sembra di vederci anche qualcosa in più di un semplice aspirare alla dimensione dell’immateriale-eterno: mi sembra di poter parlare di un profondissimo bisogno di riguadagnare sempre di nuovo un’origine, il mito di poter sempre di nuovo ricominciare, rinascere: purezza come mito della palingenesi. Mito che alimenta profondamente l’animus di chi affronta disagi, sofferenze, rischi in montagna: è come ritornare ancora una volta all’origine, come dire che nessuna meta, nessuna impresa, nessuna conquista, la si chiami come si vuole, può essere compimento, telos, fine. Sempre di nuovo rinasce la voglia di nuovi percorsi, nuove vie, nuove sfide, nuovi confronti con l’ombra del vuoto e della morte, nuovi approdi ad abbaglianti scenari ed al sincero appiglio delle rocce. Sempre di nuovo si è ricondotti ad una origine: mentre tutto muta, questa rimane, pronta ad accoglierci una volta ancora, fedele. Una vena profonda connette, dunque, fedeltà e purezza.. Tutto ciò, mi pare, dice nel profondo la parola che sopra ho usato, l’immateriale. Perché la dimensione materiale nega questa possibilità del ritorno. In apparenza, la natura sempre si rinnova, sempre torna alla vita, ciclicamente, ma nulla di ciò che è nella natura può questo. Si rinnova lo splendore dei rododendri a giugno, ma sempre altre sono le piante senza le quali nulla sarebbe di questo splendore.

E, per tornare al mito della Vergine, mi pare che esso dica che il più aspro e pericoloso confronto con la montagna vuole questo bisogno di purezza, senza il quale sarebbe interamente destituito di senso.

Per farmi perdonare queste elucubrazioni, vorrei chiudere con una nota dedicata ai cinefili. Pochi sanno che il monte Disgrazia è protagonista di una delle più belle pellicole dedicate alla montagna, “Cinque giorni, un’estate” (1982), del registra austriaco (appassionato di alpinismo) Fred Zinneman (più noto per altri film, come “Mezzogiorno di fuoco”). Credo che il mito della purezza rappresenti la chiave che offre di questo film l’interpretazione più ricca. La vicenda, in sintesi, parla di un innamoramento che lega una giovane all’affascinante zio (un Sean Connery in grande spolvero, reduce da efficaci lezioni di salita alpinistica su ghiaccio). Al di là dell’improponibilità apparente del legame (anche per la sola differenza d’età), esso viene presentato in una dimensione nella quale la passione e l’eros giocano un ruolo molto sfumato e forse anche nullo. I due, segretamente, si ritrovano per una breve vacanza engadinese (Val di Fex). Lui è medico e valente scalatore, lei se la cava. Fra i due una giovane ed aitante guida, che si innamora di lei (e ne è progressivamente corrisposto), e che si ribella interiormente al legame fra loro, considerandolo profondamente ingiusto. Così, dopo alcuni momenti di grande pathos (il ritrovamento casuale in un crepaccio del cadavere congelato di un giovane del luogo, sparito diversi decenni prima proprio alla vigilia delle nozze e da allora sempre rimpianto-atteso dalla promessa sposa: memorabile l’espressione sul volto della vecchia vedova per fedeltà ad un amore mai compiuto), si giunge al culmine della vicenda. Medico e guida scalano insieme la nord del Disgrazia. Sulla vetta, la guida trova il coraggio di esternare tutto il proprio sdegno nei confronti del cliente. Ma non è cosa di cui si possa discutere a così grande altezza, per cui tutto è differito a dopo il ritorno. La via di discesa è, su proposta della guida stessa, proprio il picco della Vergine (in cima al canalone), raggiunto il quale i due si calano in una difficile corda doppia su una parete verticale. Il recupero della corda dopo un tiro innesca, però, un piccolo smottamento di massi che, cadendo, colpiscono la guida, risparmiando il medico, il quale torna, così, avventurosamente al rifugio per dare la notizia della tragedia. Seguiranno funerali ed inchiesta. La giovane, scossa, farà capire allo zio che non ci sarà alcun futuro per il loro legame. Splendide le riprese (un’inquadratura del Disgrazia da prospettiva insolita ci regala una veste inedita e sublime), splendide le musiche. Sono convinto che Zinneman conoscesse la leggenda della Vergine: troppo difficile credere alla casualità di un riferimento topografico così preciso e così enfatizzato, che è scenario del più classico degli enigmi (l’incidente nel quale uno viene preso, l’altro lasciato). Ed allora il film potrebbe anche essere una sorta di interrogativo sul parallelo enigma della purezza. Ancora.

Si dice: onestà intellettuale. Espressione che a me pare disonesta (intellettualmente?), perché l’onestà è onestà e basta. Varrebbe la pena, invece, parlare più spesso di responsabilità intellettuale, che riassumerei così: essere consci (ed operare di conseguenza) che qualsiasi idea, anche chiaramente espressa, verrà fraintesa, addirittura stravolta, perché l’uomo ha più dimestichezza con un sacco di altre cose piuttosto che con coerenza e logica. Di conseguenza: ogniqualvolta si vuol rendere pubblica un’idea, si dovrebbe responsabilmente pensare come potrà essere fraintesa, giocando d’anticipo ed offrendo ogni possibile avvertenza contro questo fraintendimento. Per quel che qui importa, vorrei dire che niente, purezza inclusa, può essere immune da derive e stravolgimenti. Ovvero: l’aspirazione alla purezza è anima non solo di straordinarie elevazioni montane, spirituali, culturali, civili, ma anche di oscene aberrazioni. La purezza può diventare (non serve riportare fin troppo ovvii esempi storici) il cieco mito che nega ed annienta tutto quanto minacci di macchiarla. Corruptio optimi pessima, la corruzione di ciò che è ottimo è pessima, dicevano i latini. Così come la neve, a guardarla da vicino, non è mai pulita, similmente la ricerca della purezza non dovrebbe mai essere dimentica di quel che è la realtà umana e di quanta sobrietà di giudizio essa richieda. Ovvero: lo sguardo che dalla cima si allarga ad orizzonti tersi non dovrebbe mai lasciarsi assopire nell’illusione che tutto quanto sta in basso sia solo bassezza.

Un secondo mito. Meno difficile da leggere, probabilmente. Quello dei cunfinàa, i confinati, anime condannate, dopo la morte, a non poter accedere, temporaneamente o per sempre, né a Paradiso né ad Inferno. Si tratta di persone che si sono rese colpevoli di colpe così spregevoli da essere invise tanto a Dio quanto al diavolo. Gli eretici, per esempio. Ma anche persone di incredibile malvagità. Costoro debbono vagare, inquieti, nei luoghi più remoti, assumendo le sembianze di animali malefici (cani rabbiosi, maiali aggressivi, orsi e lupi feroci) che terrorizzano i viandanti incautamente attardati su sentieri fuori mano dopo il calar della sera. Oppure sono condannati a dar di mazza su grandi pietre in sterminate, remote e desolate gande (fra le più inquietanti, credo quelle dell’alta Valle di Postalesio e della Val Sassersa in Valmalenco), frantumandole in eterno (se ne ode il colpo sordo sempre dopo l’imbrunire). Oppure, ancora, debbono faticosamente spingere su per declivi grandi massi, che alla fine rotolano di nuovo a valle, e così in eterno (secondo il ben noto modulo della fatica di Sìsifo).

Che significato attribuire a questa credenza? Potremmo leggervi il pensiero che vi sia una sorte ancor più terribile dei supplizi infernali: la condanna all’inanità eterna, a fare cose che non portano a nulla, non hanno alcun significato. Nello scontare una pena vi è un significato: la pena infernale è centrata sulla sofferenza che è espiazione e che quindi ha una sua ragion d’essere e quindi un suo significato nell’economia del tutto. Essa contribuisce in certo modo a reintegrare un’armonia che l’atto malvagio ha intaccato. Frantumare in eterno pietre frantumate in un’inutile ganda non ha, invece, alcun senso: niente viene reintegrato, tutto si frantuma, sempre più. È, cioè, una sofferenza che, nel modo stesso del suo darsi, si manifesta come priva di senso, produttiva, cioè, di frammenti, anzi, di frantumi. Che è quanto come dire: di vuoto, di nulla. E ciò è ancor più vero se pensiamo alla versione montana del mito di Sisifo.

Dietro queste leggende potremmo però scorgere anche un secondo significato. Scriveva Adorno, da quale parte, nei suoi “Minima moralia”, che di persone davvero malvagie non si riesce neppure a pensare che possano morire. Così il confinato che continua a terrorizzare anche dopo la morte è forse trasposizione immaginifica di questo tragico pensiero: i grandi artefici del male hanno in sé qualcosa di orribilmente grande, tanto da indurre a credere che neanche la morte possa fermare la loro malvagità. Il che porta, scavando, a chiedersi quale sia la radice di quella potente fascinazione che porta individui straordinariamente malvagi a riscuotere tanto successo e seguito. Una mediocre cultura storica basta a renderci tristemente persuasi che sia così. Resta la domanda sul perché sia così.

Omne trinum perfectum, tutto ciò che si articola in tre momenti è compiuto. Ecco, dunque, una terza leggenda di interesse, credo, anche filosofico. Si tratta della leggenda dei Corni Bruciati o del monte Disgrazia, comprensorio di impressionanti rocce rossastre che coronano la valle di Preda Rossa, in Val Masino. La leggenda vuole che un tempo i Corni Bruciati non fossero, come ora, desolate torri di roccia rossastra, ma bei pizzi alle cui falde si stendevano, nelle valli Preda Rossa e Terzana, splendide pinete e pascoli rigogliosi.

Vi giunse, un giorno, un mendicante lacero ed affamato, che si rivolse, per essere ristorato, a due pastori, l’uno di animo buono, il secondo di animo gretto e malvagio. Quest’ultimo lo schernì e gli disse che poteva offrirgli solo gli avanzi del cane, mentre il primo ne ebbe pietà, lo rifocillò e gli cedette il giaciglio per la notte. Il mattino seguente il mendicante prese in disparte il pastore buono e gli ordinò di lasciare subito Preda Rossa per salire a Scermendone e tornare a Buglio, senza mai voltarsi, qualunque cosa avesse sentito alle sue spalle.

Il pastore vide il suo aspetto trasfigurarsi, divenendo luminoso e maestoso, e capì che si trattava del Signore, per cui obbedì senza indugio.

Lasciata Preda Rossa, cominciò a sentire alle proprie spalle un gran fragore, grida, rumore di piante e massi che rovinavano a valle, ma proseguì il cammino, ricordandosi dell’ingiunzione del Signore. Quando, però, ebbe raggiunto il crinale di Scermendone alto, e si accingeva a scendere verso Buglio, non resistette, volse lo sguardo. Fece appena in tempo a vedere uno spettacolo apocalittico, un rogo immane che divorava i boschi, ma, ancora di più, la stessa montagna, che si sgretolava e perdeva enormi massi, i quali precipitavano, incandescenti, a valle. Vide solo per un istante, perché fu subito accecato da due scintille, che lo avevano seguito. Pregò, allora, il Signore che lo perdonasse per la disobbedienza, e questi lo esaudì, chiedendogli di battere il piede contro il terreno e di bagnare gli occhi all’acqua della sorgente che sarebbe da lì scaturita. Fece così, e riebbe la vista, tornando a Buglio a raccontare i fatti tremendi di cui era stato testimone.

E’ l’ultima parte della leggenda a rivestire un particolare interesse. È chiara la matrice, vale a dire la nota vicenda biblica della moglie di Lot, tramutata in statua di sale per aver disobbedito all’ordine divino ed essersi voltata a guardare l’immane ecatombe che sommergeva la città di Sodoma, annientata dall’ira divina. Perché la punizione divina si estende con tanta severità ad una debolezza che giudicheremmo umanissima, la curiosità?

Qui è in gioco qualcosa di più della banale curiosità. Penso che sia in gioco qualcosa che rimanda al mistero stesso del peccato originale. La tentazione che determina la caduta è così espressa dal serpente: “eritis sicut Deus, scientes boni et mali”, cioè: “sarete come Dio, conoscendo il bene ed il male”. L’accento parrebbe cadere sul primo termine, la conoscenza del bene; forse, invece, è proprio la conoscenza del male la radice avvelenata della natura umana. Meglio: la maligna attrazione del male, il suo fascino sproporzionato rispetto a quello del bene. Nella sistematica del logos interminabile, cioè nell’apparato universale che moltiplica la chiacchiera e le sue occasioni, il male sopravanza di gran lunga il bene. Ciò che è oscuro, maligno, degenere riveste, agli occhi dell’uomo, una fascinazione ben maggiore del bene. Il quieto splendore di un tiepido meriggio o la pietosa quiete di un notturno nel quale riposa intenerita ogni cosa raramente catturano la nostra attenzione. Non sopportiamo, invece, di non poter fissare lo sguardo nella pioggia di fuoco nonostante ad essa ci è dato di essere sottratti. Non sopportiamo di non poter guardar bruciare ciò che vive e ciò che non vive. Non sopportiamo che tutto ciò se ne stia alle nostre spalle, come qualcosa che potremmo oltrepassare. Il male lo vogliamo di fronte. E questo ci perde, perché quel male vive anche del nostro sguardo.

Ancora sul peccato originale.

Mi accompagna da sempre la sensazione (come chiamarla diversamente?) dell’immane sproporzione del male rispetto al bene. A tutto vantaggio del primo. Forse per questo i filosofi, quasi sempre innamorati dell’armonia e delle simmetrie, hanno immaginato che debba esserci, in una diversa dimensione, quantomeno un riequilibrio. Paradigmatiche le riflessioni, quasi gemelle, di Rousseau e di Kant: se l’esistenza fosse interamente circoscritta nel tempo, essa null’altro sarebbe se non il trionfo dell’assurdo per cui il male ottiene una gratificazione incomparabilmente superiore rispetto al bene; paradigmatico è, ancor prima, quel passo del II libro della Repubblica – che andrebbe letto in ogni corso di Filosofia antica – nel quale Platone dimostra che nel mondo, per quel che effettualmente è, il malvagio perfetto (che, come tale, riuscirà a farsi passare per buono) ed il buono perfetto (che, ignaro di ogni affettazione, sarà fatto passare per malvagio) avranno sorte opposta, il primo ottenendo ogni onore, il secondo andando in contro ad atroce supplizio.

Diversi sono i motivi di questa tragica disarmonia. Compresa l’ignavia e la dabbenaggine del bene (o di quel che è tiepido bene). Il male ha troppi vantaggi: può colpire per primo e quando vuole, può scegliere il tavolo sul quale giocare, può mutare le regole a proprio piacimento. Non ha perplessità, non ha dilemmi, non ha scrupoli. Di più: solo quando è mediocre viene biasimato, ma quando è davvero grande suscita spesso ammirazione e quando è davvero smisurato lo si può vedere solo da una certa distanza (temporale), perché nella prossimità temporale scompare agli occhi dei più proprio per la sua enormità. Unico efficace argine di questo male è che esso, come ogni grande cosa, genera sazietà, e possiamo quindi per un certo tempo respirare al riparo di questa sazietà.

In buona sostanza, sarà pure banale, a dar retta alla Arendt, il male, ma sicuramente è radicale, come afferma anche Kant, e solo con profonda malafede l'uomo inventa sempre nuove fantasiose forme della sua proiezione fuori di sè.

Nella spicciola esperienza della quotidianità del male si mostra il fascino della redenzione possibile e del malvagio si spia e si loda copiosamente ogni spiraglio di ravvedimento, addirittura se ne osanna la conversione; se poi non si converte, sarà sempre un potenziale convertito. Il bene, invece, viene davvero apprezzato solo se è senza residui; ad essere buoni ad intermittenza si alimentano solo aspettative che, deluse, suscitano più risentimento che gratitudine. Il bene mediocre non pare aver alcun pregio. La sua colpa apparente è di essere insipido. La sua colpa reale è di essere troppo ignavo e neghittoso. Qualunque prepotenza, per quanto minima, venga lasciata correre per mero amore del quieto vivere, moltiplica il male. Di questo il non prepotente dovrebbe farsi carico. Ma, come la dolente esperienza di chi vive in montagna insegna, al buono troppo spesso viene negata non solo la felicità, ma anche l’energia che meriterebbe.

Nella cultura degli uomini di montagna banale è la distinzione fra agnello e montone (o ariete). Si tratta del maschio della pecora, ancora cucciolo, cioè entro il primo anno di vita (agnello) o cresciuto (montone). Nel primo caso abbiamo un animale indifeso; nel secondo un animale che, messe le corna, possiede con queste un’arma di difesa-offesa, un combattente che intreccia duelli strenui con i suoi rivali. La valenza simbolica dell’animale è ben nota nei testi della rivelazione cristiana. In particolare, di Agnello come simbolo del Cristo-Dio immolato si parla nel Vangelo di Giovanni e nell’Apocalisse. I termini greci corrispettivi, però, non sono i medesimi. “O arniós” è, nel IV Vangelo, propriamente l’agnello, “to arnìon”, nell’Apocalisse, è, invece, l’agnello adulto, quindi l’ariete, rappresentato, infatti, nel testo greco con “sette corna e sette occhi”. La differenza simbolica e semantica non è irrilevante. In entrambi i casi emerge netta l’idea della vittoria, ma in una differente configurazione. Nell’agnello indifeso si mostra l’immagine del bene che con lotta contro il male, né si sottrae ad esso, ma si consegna alla passione (nella posizione, appunto, del pathein, del subire). In questo vi è vittoria, ma non vittoria nella contrapposizione, nell’agonismo, nella lotta, ma vittoria nello splendore, cioè nel risplendere della luce abbagliante della risurrezione. L’agnello immolato vince risplendendo della sua totale alterità rispetto alle tenebre che non l’hanno accolto e l’hanno messo a morte. Questo splendore è la sua “dòxa”, la sua gloria, ed in esso consiste l’attrazione di chi, innalzato sulla croce, attira a sé tutti gli uomini. L’agnello-ariete dell’Apocalisse, invece, è segno di una differente vittoria, la vittoria che è esito di una lotta, la lotta delle forze del bene contro quelle del male, di cui nel testo vi sono descrizioni diventate celebri. La sua “dòxa” è la sua potenza, che sbaraglia quella del male.

Ecco, dunque, che la feroce persucuzione dioclenianea, o forse anche altro ancora, fanno nascere nello spirito del cristianesimo qualcosa di inedito ed inaudito: lo spirito di rivalsa.

Cosa scorgere in questa differenza? Una duplicità integrabile o inconciliabile? Vi si può scorgere il farsi storico-mondano del Cristianesimo, un farsi agonistico, attraverso un fitto intreccio di metafore giuridico-militari. Un farsi che prende rivendica per sé, nella forma della verità, categorie mondane e secolari, piuttosto che proporre la radicale mitezza dell’essere totalmente-altro. Tutto qui, il Cristianesimo? Sarebbe ingeneroso affermarlo. La radicale mitezza vive, sempre, in qualche sua fibra, intrecciata però in un robusto tessuto che riveste l’animosità combattente.

Sempre più spesso, dacchè si è diffusa la convinzione che tutto ciò che conta risieda nel linguaggio, ed il linguaggio stesso sia, in certo modo, tutto, le analisi filosofiche prendono spunto dalle parole. Per rinnovare un antichissimo vezzo, quello dello scavo etimologico: nella radice sta la verità…

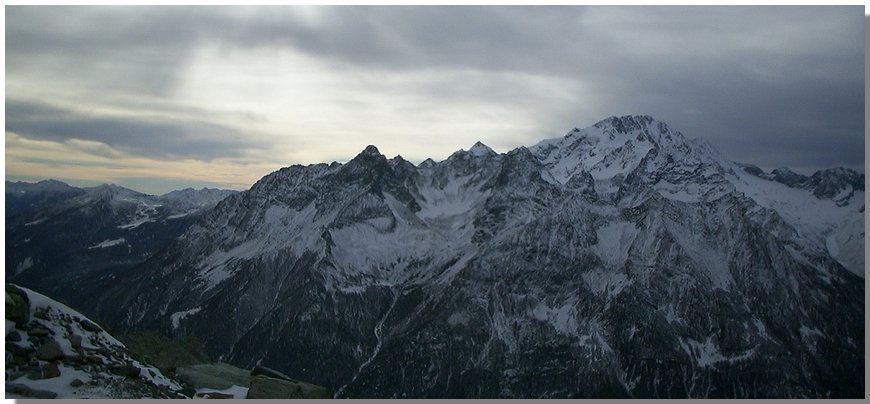

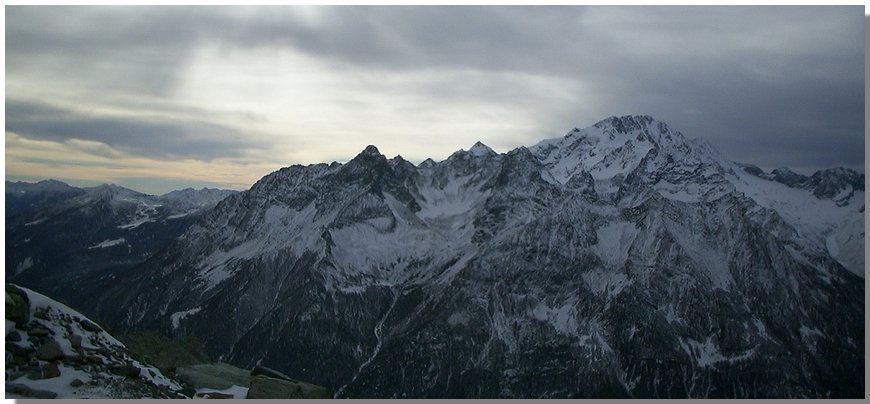

Allora per parlare di montagna affidiamoci a tre voci greche: óros, che sta, appunto, per montagna, póros, che significa “passaggio”, “via d’uscita”, ed infine “orìzon”, “ciò che delimita”, l’orizzonte, dunque. Come si può facilmente avvertire, le tre parole hanno una comune radice. Il che fa sospettare un legame profondo tra questi significati, legame che riporta a quel che ritengo essere uno dei significati più profondi del vivere la montagna.

Óros-póros: vorrei partire da qui. Prendendola un po’ alla larga. L’esperienza contemporanea (quella di sempre, forse, ma oggi in misura parossistica) mi pare caratterizzata da una crudele tirannia, quella del tempo. Vengono in mente orologi, impegni, appuntamenti, tutta una serie di luoghi comuni sull’inesorabile incombere del tempo nelle pieghe della quotidianità. Sì, ma c’è di più. Penso a come la diffusione dei mezzi di comunicazione capillare fra le persone conferisca al presente la valenza di presenza virtuale e totale di ciascuno a tutti. In qualunque istante posso raggiungere con un messaggio quanti conosco. È come se la distanza spaziale fosse diventata un accidente irrilevante. Tutti sono, nell’istante presente, virtualmente presenti, virtualmente raggiungibili. Ed allora l’istante si affolla in una ressa che genera ansia, e talora è anche letteralmente soffocante.

In montagna tutto ciò pare capovolto. Il tempo deve retrocedere, cedendo il primato allo spazio. E questo permette di respirare. Lo spazio è sovrano, il tempo è ancillare. Non che non conti, tutt’altro: chi va in montagna sa bene quanto sia importante fare i conti con i tempi (per non parlare del tempo atmosferico, la vera incognita perturbante). Ma se vogliamo abbandonarci al sogno di un’esperienza ideale, allora immaginiamo che in essa il tempo non conti più e lo spazio sia, invece, tutto.

La tirannia dello spazio è liberante, ma anche terrificante. Perché lo spazio non è indefinita e domestica apertura, luogo dell’agio confortevole e confortante (a meno che ci limiti ad una innocua passeggiata). Lo spazio è problema, enigma talvolta. Il cammino è ricerca del póros, solo a tratti perspicuo, evidente. Solo in montagna si può istituire un gioco, il gioco dello sguardo che cerca, su versanti, pareti, crinali, il póros, il punto dove si può passare. Un gioco affascinante, che rimanda a qualche remotissima esperienza infantile, come, del resto, tutto ciò che ci rapisce. Un gioco dello sguardo, ed allora conserva il distacco del “divertimento”, ma anche un gioco nel quale possiamo essere presi con ogni fibra del nostro essere. Gioco, del resto, è quanto di più serio vi può essere nell’esistenza: tutto o quasi si può fare a metà, conservando distacco e distanza, tranne che giocare (ciò vale, almeno, per alcuni dei giochi).

Quando siamo in cammino, il póros è gioco sempre aperto nel quale ci possiamo ritrovare o perdere. Perdere il sentiero potrebbe sembrare incidente quasi comico, o seccante, ma per chi lo vive acquista una inquietante valenza difficile da descrivere, un’esperienza di smarrimento che si annuncia, sorda, e minaccia di crescere fino al terrore.

Portata al limite, questa esperienza diventa l’essere presi in trappola: ci si ritrova in un luogo dal quale non ci si può muovere, perché chiusa o quantomeno fortemente azzardata è ogni via. Anche quella che abbiamo percorso per giungere lì. Un termine dialettale in uso in Valtellina descrive questa situazione caratteristica come “incrapelàs”, ritrovarsi prigionieri dei crap, delle rocce. Ne parlano, qualche volta, anche le cronache dei soccorsi alpini.

In questa esperienza il póros si è interamente sottratto. Viviamo la sensazione che cresce fino al terrore, perché la situazione è peggiore del generico essere presi in trappola: se qualcuno ci intrappola, possiamo sperare dalla sua volontà o da qualche altro evento la liberazione. Ma qui niente e nessuno ci può sottrarre allo stallo. Il terrore diventa orrore quando immaginiamo il possibile esito del nostro tentativo di sottrarci allo stallo: precipitare. In montagna non di rado precipitare significa finire in un orrido, appunto, in una forra, in un burrone ombroso, insomma in qualcosa che richiama l’archetipo per eccellenza dell’orrorifico, le fauci spalancate del chaos. Il gioco del póros, come tutti i giochi seri, ha fra le sue possibilità un rovinoso fallimento. Per questo chi cammina è tutto preso dallo spazio, controlla che il póros sempre lo accompagni, nella forma rassicurante del sentiero o comunque del versante agevole. Il timore di essere sorpresi da oscurità o maltempo è superato dalla paura di perdere il póros. Non poter più trovare un per dove si passi è il terrore nascosto. Che forse rimanda alle più cupe ombre che popolano una qualche regione della nostra mente, ombre che riassumiamo nel termine morte. Non sarà che della morte ci terrorizza proprio questo, un non trovar più il per dove si passi e quindi l’essere intrappolati in un fondo oscuro e senza póros?

Intanto, però, in questo gioco che per lo più null’altro è se non vaga apprensione, il tempo e la dispotica tirannia della presenza del presente ha allentato la sua morsa, ed ora, veramente, respiriamo.

Apprensione, paura, terrore: non sono questi, ovviamente, i soli ingredienti dell’esperienza del camminare in montagna. Manca all’appello, infatti, l’orìzon, l’orizzonte.

Un luogo comune che per molto tempo ha dominato l’esprerienza escursionistica ed alpinistica è legato alla vetta: il compimento non può che essere là, al culmine. Forse, però, il concetto di culmine dovrebbe essere ampliato. La legge della buona forma (Gestalt, direbbero i tedeschi) domina sovrana l’esperienza dell’uomo. Ogni esperienza deve avere il suo compimento, e non ce ne possiamo davvero liberare se essa non è giunta alla sua buona chiusura (il che non significa necessariamente favorevole, ma comunque ad una chiusura che le conferisca una configurazione compiuta). Questo accade anche nel frequentare la montagna.

Penso che culmine possa valere come compimento. Ma cos’è, davvero, un culmine? Non necessariamente una vetta, ma ogni luogo dello spazio nel quale vi sia apertura di orizzonti. Il che sulla vetta sicuramente accade, in forma spesso quasi commovente. Ma non solo in vetta. Un passo, una bocchetta, una sella sono ugualmente, sotto questa prospettiva, culmine, apertura di un nuovo orìzon. Il cammino in montagna è una specie di caccia a questi culmini. E quel che si prova quando l’orizzonte si allarga difficilmente lo si può dire a parole. Di nuovo,lo spazio la fa da padrone, non più nella forma inquietante del póros da rintracciare, ma in quella talvolta sublime dell’allargarsi. Che è un po’ il simmetrico ed opposto dell’orrorifico di cui si diceva: ciò che speriamo, per tornare al pensiero della morte, è che questa non sia l’orrore di un buco senza vie d’uscita, ma un aprirsi di un orizzonte che neppure possiamo immaginare. Fantasie sulla morte accompagnano, silenti, il nostro camminare. Fantasie che forse rivelano come l’enigma della morte sia molto più legato allo spazio, che al tempo. Dopo la morte, saremo nell'eterno, cioè fuori del tempo. Ma dove saremo?A proposito del tempo. Una postilla.

A differenza di buona parte, o forse di tutti gli altri animale, l’uomo è attento a tutto tranne che a quello che ha davanti agli occhi. Beninteso, questo vale come metafora, perché, soprattutto in montagna, si deve ben presto imparare la fondamentale importanza di essere attenti a quel che ci sta dinanzi. Intendo però dire: della realtà cui da sempre ci accompagniamo, cioè di noi stessi, vediamo poco o nulla.

Solo a distanza di tempo acquisiamo una qualche consapevolezza di quel che siamo stati, di quel che abbiamo fatto, di quel che siamo diventati. Il tempo, in questo caso, non è gran galantuomo (apre, più che sanare, ferite), o lo è soprattutto per chi incrocia la nostra esistenza e ci trova un po’ più pensosi, quindi un po’ meno scellerati.

I montanari (uso questo termine consapevole della sua sciocca ed un po’ irrispettosa banalità) hanno una loro semplice ma, credo, efficacissima antropologia. Non servono troppe categorie per classificare gli uomini: ci sono i prepotenti ed i miti, quelli che sfruttano gli altri quelli che generosamente donano, i sinceri e gli insinceri, quelli dal carattere forte ed i fragili, quelli che coltivano ambiziosi progetti e quelli che si accontentano di poco. Ma, soprattutto, ci sono i buoni ed i cattivi. Non avrei troppe obiezioni (la filosofia che mi sta accanto, nel frattempo, è troppo assorbita dalla propria malattia od ipocondria per prestare realmente attenzione ad una questione così grossolana).

Solo, mi parrebbe buona cosa distinguere almeno due categorie di buoni, quelli che lo sono per empatia e quelli che lo sono per logica. Questi ultimi sono molto molto rari.

C’è una bontà che si radica in un sentire immediato, indeducibile. Qualunque sia il suo limite (ed un limite, per il montanaro, ce lo deve avere, perché non scada in “coglioneria”), vien fuori spontanea come una risata, dal cuore. La bontà per logica è una cosa un po’ più complessa (non dico complicata). Anche qui c’è un sentire, che però, a differenza del primo caso, si lascia articolare in concetti, il sentire che tutti siamo ugualmente uomini, e che, dunque, dobbiamo pensare alla nostra condizione in universale. Alla Kant. Senza scomodare l’evangelico “non fare agli altri quel che non vorresti fosse fatto a te” (frase da interpretare non così alla leggera, perché un sacco di persone voglion fare a se stesse un gran male), diciamo, alla buona, che il dover essere consiste nell’immaginare come sarebbe il mondo se tutti, nell’agire, seguissero infallibilmente, per legge stessa di natura, il criterio che detta le nostre azioni. Ne vien fuori che nessun mentitore vorrebbe vivere in un mondo di mentitori, nessun ladro in un mondo di ladri, e così via. Ne vien fuori pure che se un imperativo non è incondizionato, se si mettono di mezzo i “se” e i “ma”, va tutto in malora, perché ciascuno è bravissimo nell’escogitare un sacco di “se” e “ma” che si attagliano perfettamente ai propri particolari interessi.

Ma possiamo addirittura oltrepassare, in questa bontà logica, lo stesso rigorismo kantiano, e ridurre tutto all’osso del principio di non contraddizione. In una parola, ridurci alla pura coerenza. Parolina, questa, cui tutti rivolgono un omaggio di facciata, senza però avvertirne davvero la forza eversiva della comune condizione umana.

Mi appoggio ad un esempio, scolastico (la filosofia, accanto a me, ha come un sussulto: torna al suo meditabondo distacco quando chiarisco che parlo di scuola e non di filosofia scolastica). Gli alunni, in genere, desiderano docenti che valutino con rigore, attenzione, imparzialità, in una parola (spero che la filosofia resti distratta), con oggettività. Nel contempo, però, non considerano colpa grave ricorrere a mezzi e mezzucci per ingannare il docente (suggerimenti, appunti ben mimetizzati, e quant’altro). Al più, pensano, è affare del docente riuscire a scoprirli (nel qual caso è comunque suo buon diritto sanzionare gli incauti o maldestri). Non viene loro in mente (infatti, anche fra di loro i buoni logici sono rarissimi) che ciò equivale a compromettere le condizioni di possibilità stesse di una valutazione oggettiva. In sintesi: sono incoerenti, chiedono l’oggettività e nel contempo operano per vanificarla (un po’ come chiedere ad un pianista di eseguire una sonata con le mani legate). Quando mi capita di cercare di far riflettere su questo aspetto, ho l’impressione che in astratto gli studenti colgano il senso di quel che dico, ma ne siano ben poco toccati. Alla fine mi convinco sempre più che il destino della bontà, nel mondo (parlo di giustizia, pace, solidarietà, ...), resterà sempre affidato ai buoni empatici.

Sto per chiudere queste ultime righe, quando la filosofia, scuotendosi dalla matassa mai dipanata dei suoi pensieri, mi chiede, per puro desiderio di fare cosa grata (forse presa da un’inconsolabile tristezza: i filosofi, penso, vivano l’esperienza della più lacerante solitudine), di cosa stia scrivendo. Rispondo di aver scritto che i buoni logici sono davvero pochi. Ah sì, annuisce, e snocciola qualche nome di valente cultore della logica.

Non si può sfuggire alla questione. È, la montagna, donna? Così è stata pensata, secondo un intreccio di metafore che oggi fanno sorridere. La vetta, la conquista… Mi è accaduto di pensare che se davvero la montagna è donna, lo è soprattutto nel senso che ogni montagna, come ogni donna, ha la sua bellezza, nella luce giusta, nel momento giusto, così come ogni montagna può rivelarsi, in una certa luce ed in un certo momento, brutta.

Ma, insomma, mi pare che la montagna non abbia genere. A proposito dell’onnipervasività del genere e delle questioni di genere nell’uso del linguaggio, la montagna ha qualcosa da dirci? A mo’ di celia si potrebbe rispondere che sì, forse ci insegna che non ha molto senso il tentativo di aggiustare il genere di un sostantivo conformandolo al genere della persona designata. Intendo dire, in montagna una guida alpina è spesso assai utile. Verrà un giorno in cui, in nome dell’aderenza del genere, si parlerà di guido alpino in presenza di un aitante ragazzo?

Proverbiale (anche perché espressa in qualche proverbio) è la fede delle persone che vivono faccia a faccia con l’incombente penuria e precarietà dell’ambiente montano. Una fede radicata. Forse, ancor più, tenace. Addirittura puntigliosa. Una qualche riflessione sulla fede, dunque, non sarebbe davvero fuori luogo.

Oltretutto penso di non dispiacere affatto alla convalescente filosofia scrivendo qualcosa sulla fede. Sua vecchia conoscenza, del resto, con la quale ha costruito una storia di vicissitudini scandite, con ritmo quasi pendolare, da attrazione e repulsione. Se anche la fede passasse di qui, ricomincerebbero a bisticciare, a prendersi addirittura a male parole; tempo una notte, però, ed eccole di nuovo guardarsi un po’ di sbieco per spiare l’occasione di intrecciare una qualche nuova discussione.

Alla fede si deve profondo rispetto. Proprio per questo non si deve parlarne a cuor leggero, anche perché già il parlarne la indebolisce: di parole si alimenta la filosofia (anche se a questo pane ci mette di tanto in tanto il companatico della realtà), di esempi viventi la fede.

Chiederete: perché non invitare anche la fede ad un soggiorno montano, visto che di una sua crescente debolezza si parla sempre più spesso, quantomeno alle nostre latitudini? Perché non è possibile immaginare la fede come personaggio che la montagna possa ospitare. La fede non va qua o là. Piuttosto si mostra, qua o là, e quando si mostra suscita un sempre rinnovato stupore (ecco un bel tema che commuove la filosofia, memore dei suoi esordi). La fede è come una luce ferma, che trattiene l’occhio senza violenza alcuna. Le parole sono penosamente impari a figurarla: essa si vede davvero solo nella persona che ha fede.

Ecco, sapevo che sarei incorso in questa espressione: avere fede. Mi pare tradisca la fede, raffigurandola come cosa che si possa dare, ricevere, perdere. La fede si è, più che si ha. La fede non è qualcosa nel, ma qualcosa dell’essere dell’uomo, ed essa è, con lui, mutevole, contraddittoria, sempre esposta allo scoramento, sempre pronta a ricominciare, sempre esposta alla gioia più radiosa ed alla disperazione più cupa. Detto in termini più filosofici: l'uomo è costitutivamente aperto all'orizzonte della trascendenza.

Eppure moltissimi la pensano come un tesoro e vivono nella paura che possa essere portata via. Sono i credenti che spiano, con occhio diffidente ed impaurito, l’altro, per scorgere se vi sia un egual tesoro, o se costui, per risarcirsi del vuoto nel suo cuore, non voglia fare un egual vuoto nel cuore di un altro. La fede che è l’uomo non teme di potersi perdere, non considera speranza e carità come altro da sé, quasi sorelle di una famigliola nella quale la fede finirebbe per recitare la parte della sorella maggiore, bisbetica e dispotica. La fede teme piuttosto di diventare vuota, arida, rinsecchita, nell’inaridirsi e rinsecchirsi dell’uomo stesso. La fede è grazia perché grazia è l’essere dell’uomo stesso. Si perde solo con il perdersi dell’uomo intero, con il perdersi del senso dell’apertura al Mistero, con la disperazione. Quella disperazione nella quale i teologi hanno voluto ravvisare il misterioso peccato contro lo spirito, l’unico di cui si afferma, nel Vangelo, che non sarà mai perdonato. Cioè che l’uomo non si perdonerà mai, costruendo in se stesso e da se stesso il proprio inferno. Non vorrei che questa chiosa apparisse empia: mi pare che l’uomo abbia tutto ciò che gli serve per apparecchiare non uno, ma molti inferni.

La filosofia getta un occhio su queste righe. Non vi ritrova il proprio elemento, ma non pare neppure troppo contrariata. Ha come l’aria di dire: se la metti così, su cosa potrò più litigare con la matrona rivale? Come potrò punzecchiarla con la provocazione del credere di credere, come potrò infastidirla con il richiamo costante alla ragione che a buon diritto rivendico come mio possesso?

La ragione… Se la sono contesa per secoli. Ora la filosofia rimpiange, quasi, i bei tempi costellati da furibondi litigi. Ma non ha perso il suo piglio. Quasi di getto legge queste righe, e mi apostrofa: usi le tue parole per parlare della fede e dici che le parole la indeboliscono: bell’esempio di coerenza.

Già. Ho perso un’altra occasione per esercitare la virtù della continenza, virtù cardinale, ma forse un po' anche teologale. Ancora sulla fede...